Les astéroïdes et les météorites fascinent les scientifiques et le grand public. Ces corps célestes, présents dans notre système solaire, jouent un rôle majeur dans la compréhension de notre univers et représentent une source potentielle de ressources spatiales.

Les caractéristiques distinctives des astéroïdes

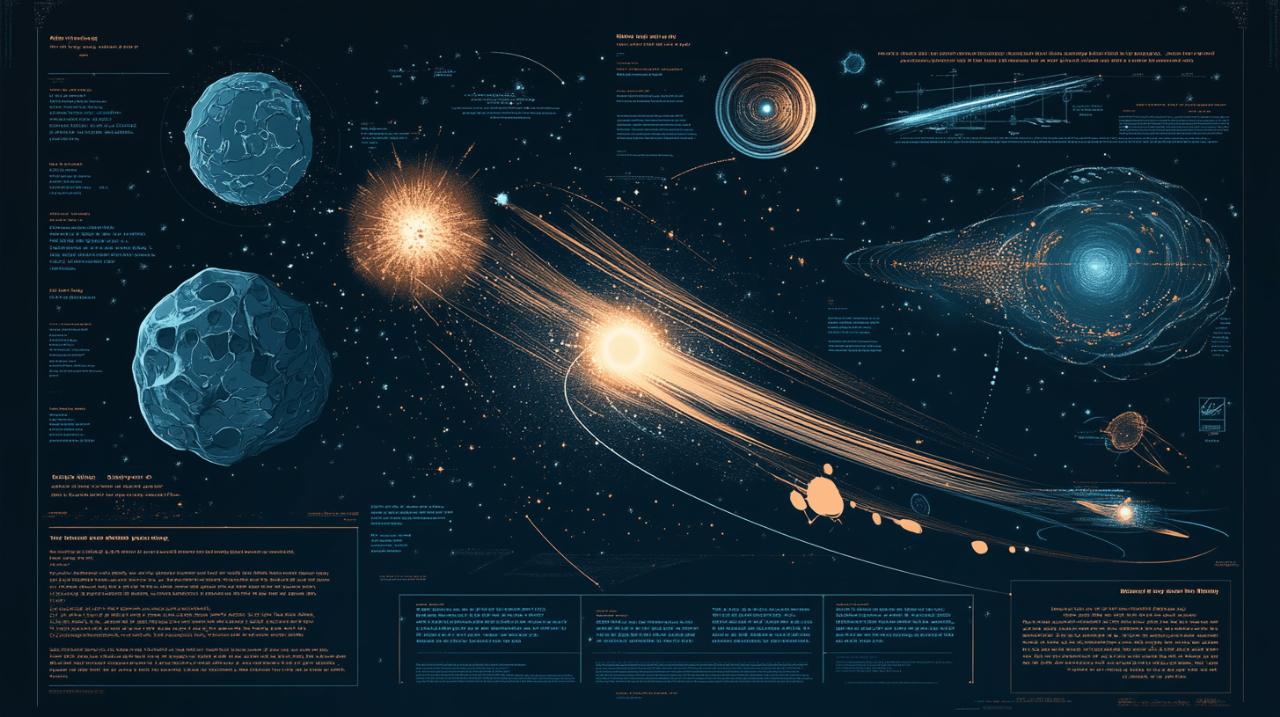

Les astéroïdes se distinguent des autres corps célestes par leurs particularités uniques. Ces objets rocheux gravitent autour du Soleil, principalement entre Mars et Jupiter, et présentent des attributs spécifiques qui les différencient des météorites et des comètes.

La composition et la taille des astéroïdes

Les astéroïdes affichent une grande diversité de tailles, allant de quelques mètres à près de 1000 kilomètres de diamètre. Parmi les plus imposants, Cérès règne avec ses 946 kilomètres, suivi par Vesta et ses 525 kilomètres. Leur composition variée offre aux scientifiques des indices précieux sur la formation des planètes.

Les orbites et localisation des astéroïdes dans l'espace

La majorité des astéroïdes suivent une orbite stable entre Mars et Jupiter, formant la célèbre ceinture d'astéroïdes. Cette zone constitue une région dynamique du système solaire où gravitent des milliers de corps rocheux. Certains astéroïdes, comme 3200 Phaethon, suivent des trajectoires particulières qui les rapprochent parfois des planètes intérieures.

Le phénomène des météorites expliqué

Les météorites représentent un élément fascinant de notre système solaire. Ces objets rocheux, qui atteignent la surface terrestre, racontent l'histoire de notre cosmos. La Terre reçoit environ 230 météorites chaque jour, augmentant sa masse d'environ 180 000 tonnes annuellement. Ces fragments spatiaux nous offrent des informations précieuses sur la composition et l'évolution de notre système solaire.

Le parcours d'une météorite de l'espace à la Terre

Une météorite commence son voyage sous forme de météoroïde, un petit fragment d'astéroïde ou de comète. Lors de son entrée dans l'atmosphère terrestre, le météoroïde s'échauffe et devient un météore, créant le phénomène lumineux que nous observons dans le ciel. Les essaims de météores constituent des événements célestes spectaculaires. La majorité des objets se désintègrent dans l'atmosphère, mais certains atteignent la surface terrestre sous forme de météorites. La masse de ces objets varie considérablement, comme l'illustre la météorite Hoba, pesant 66 tonnes.

Les différentes classifications de météorites

L'analyse des météorites révèle une grande diversité de compositions. Parmi les 70 000 météorites répertoriées, 6% ont une origine identifiée, provenant notamment de la Lune, de Mars ou de l'astéroïde Vesta. Ces objets spatiaux se distinguent par leur taille, leur masse et leur composition. Les scientifiques étudient ces échantillons naturels à travers diverses méthodes comme l'imagerie directe et la spectroscopie. Cette classification permet aux chercheurs d'approfondir leurs connaissances sur la formation des planètes et l'évolution du système solaire.

Les étoiles filantes : des météores spectaculaires

Les étoiles filantes, phénomènes lumineux fascinants, résultent de la rencontre entre notre atmosphère terrestre et des météoroïdes. Ces petits morceaux d'astéroïdes ou de comètes créent un spectacle naturel unique dans le ciel nocturne. La masse totale des météorites atteignant la Terre s'élève à 180 000 tonnes chaque année, principalement sous forme de poussières.

Le processus de formation des étoiles filantes

Une étoile filante naît lorsqu'un météoroïde pénètre dans l'atmosphère terrestre. Ces fragments spatiaux proviennent majoritairement de deux sources : les astéroïdes, corps rocheux situés entre Mars et Jupiter, et les comètes, souvent décrites comme des boules de neige sales. L'entrée atmosphérique du météoroïde, à grande vitesse, génère une trainée lumineuse visible depuis la Terre. Environ 230 météorites atteignent quotidiennement la surface de notre planète.

Les pluies d'étoiles filantes annuelles

Les essaims de météores constituent des événements astronomiques réguliers. Ces phénomènes se produisent quand la Terre traverse les débris laissés par des comètes ou des astéroïdes. L'astéroïde 3200 Phaethon représente un exemple remarquable de corps céleste générant des pluies d'étoiles filantes. Ces manifestations offrent aux observateurs des moments privilégiés pour admirer de nombreux météores illuminant simultanément le ciel nocturne.

Les comètes : voyageuses glacées de l'espace

Les comètes, ces fascinants objets célestes, parcourent notre système solaire en suivant des trajectoires uniques. Ces corps glacés se distinguent des astéroïdes par leur composition particulière et leurs mouvements caractéristiques dans l'espace. Souvent décrites comme des 'boules de neige sales', les comètes libèrent des fragments qui deviennent des météoroïdes lors de leur passage.

Les comètes, ces fascinants objets célestes, parcourent notre système solaire en suivant des trajectoires uniques. Ces corps glacés se distinguent des astéroïdes par leur composition particulière et leurs mouvements caractéristiques dans l'espace. Souvent décrites comme des 'boules de neige sales', les comètes libèrent des fragments qui deviennent des météoroïdes lors de leur passage.

La structure unique des comètes

Une comète se caractérise par sa composition glacée, bien différente des astéroïdes rocheux que l'on trouve entre Mars et Jupiter. Ces voyageuses spatiales se distinguent par leur capacité à créer des météoroïdes lors de leur passage près du Soleil. La matière qui s'échappe des comètes forme des traînées lumineuses spectaculaires dans notre ciel. Les scientifiques étudient ces corps célestes à l'aide de sondes spatiales et de techniques d'observation avancées pour comprendre leur rôle dans la formation du système solaire.

Les trajectoires et cycles des comètes

Les comètes suivent des orbites elliptiques autour du Soleil, parfois très étendues. Leur passage proche de notre étoile provoque la sublimation de leurs glaces, créant une atmosphère temporaire appelée chevelure. Ces astres contribuent aux phénomènes d'essaims de météores, moments où nous observons des pluies d'étoiles filantes dans le ciel terrestre. Ces événements se produisent lorsque la Terre traverse les débris laissés par une comète sur son orbite. L'étude de ces trajectoires aide les astronomes à prévoir leurs passages et à mieux comprendre l'évolution de notre système solaire.

L'exploitation des ressources des corps célestes

L'espace représente un vaste réservoir de ressources naturelles, notamment dans les astéroïdes. Ces corps rocheux en orbite entre Mars et Jupiter constituent des mines potentielles pour l'avenir. Les dimensions de ces astéroïdes peuvent aller de 1 mètre à environ 1000 kilomètres, créant un champ d'opportunités pour l'exploitation minière spatiale. Cette exploration nous offre une alternative aux ressources limitées de la Terre.

Les matériaux précieux des astéroïdes

Les astéroïdes se distinguent par leur composition variée, offrant une mine d'informations sur la formation des planètes. La diversité des matériaux présents dans ces corps célestes les rend particulièrement attrayants pour l'industrie spatiale. Certains spécimens, à l'image de Vesta avec ses 525 kilomètres de diamètre, représentent des gisements potentiels considérables. L'étude de ces formations rocheuses s'effectue par imagerie directe, spectroscopie et observations des occultations stellaires.

Les techniques d'extraction spatiale

Les missions spatiales constituent la première étape vers l'exploitation des ressources astéroïdales. La NASA investit massivement dans ce domaine, comme en témoigne le lancement d'une sonde spatiale vers un astéroïde pour un budget de 1,2 milliard de dollars. Les scientifiques utilisent des méthodes d'analyse sophistiquées pour évaluer la composition des astéroïdes. La sonde Dawn a notamment réalisé des clichés remarquables de l'astéroïde Vesta en 2012, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des techniques d'extraction possibles.

Les enjeux de l'étude des corps célestes

L'observation des corps célestes représente un domaine fascinant de l'astronomie moderne. L'analyse minutieuse des astéroïdes et des météorites nous aide à déchiffrer l'histoire de notre système solaire. Entre Mars et Jupiter, une multitude d'objets rocheux gravitent autour du Soleil, formant la célèbre ceinture d'astéroïdes où réside Cérès, le plus imposant avec ses 946 kilomètres de diamètre.

Les avancées technologiques dans l'observation spatiale

Les technologies actuelles nous permettent d'étudier ces corps célestes avec une précision remarquable. Les sondes spatiales, comme Dawn, ont capturé des images détaillées d'astéroïdes géants tels que Vesta. Ces observations nous révèlent que la masse des astéroïdes varie considérablement, allant de quelques centimètres à plusieurs centaines de kilomètres. Les scientifiques utilisent diverses techniques comme l'imagerie directe, la spectroscopie et les occultations stellaires pour analyser leur composition et leurs caractéristiques.

L'impact des découvertes sur notre compréhension du système solaire

Les recherches sur les corps célestes transforment notre vision du système solaire. Chaque jour, environ 230 météorites atteignent la Terre, contribuant à une augmentation annuelle de sa masse de 180 000 tonnes. La découverte de Cérès en 1801 a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'astronomie. L'étude des matériaux composant les astéroïdes nous éclaire sur la formation des planètes et l'évolution de notre système solaire. Les scientifiques ont identifié 586 astéroïdes classés comme potentiellement dangereux, soulignant l'importance de leur surveillance pour la sécurité de notre planète.